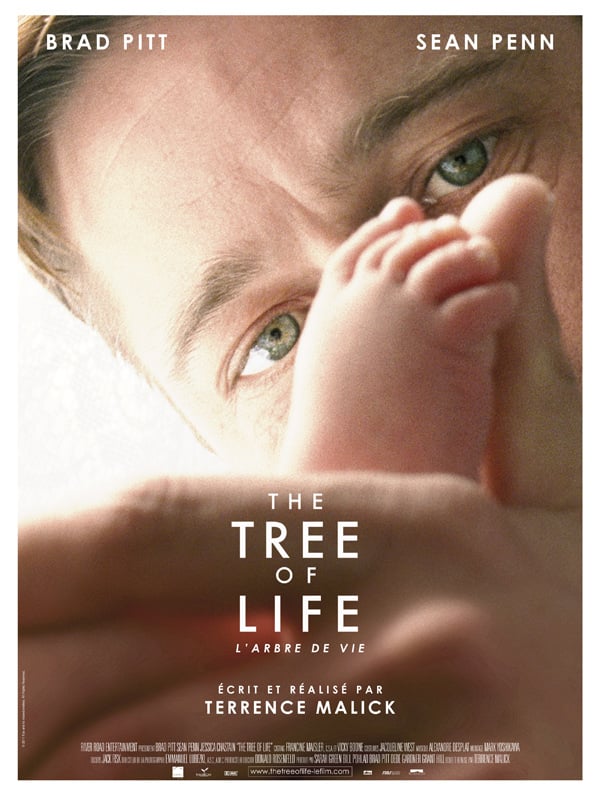

Etats-Unis, 02h18

Avec Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain...

Et si la vie d'une famille était métaphoriquement comparable à la vie de l'univers même, avec ses moments formidables ou tragiques, ses naissances et ses morts, ses passages d'extrême douceur et d'extrême violence ? C'est en tout cas le parti pris choisi par Terrence Malick pour son nouveau poème cinématographie, sorti 12 ans après La Ligne Rouge, The Tree Of Life.

Ce film, cet ode à la vie, est en réalité découpé en quatre temps :

Le premier nous montre les protagonistes de cette famille des années 1950 qu'on ne connait pas encore dans des situations allégoriques parfois belles, mais parfois lourdingues aussi (comme cette courte séquence symbolisant la naissance où un jeune garçon sort d'une chambre d'enfant confortable submergée par l'eau en essayant de rejoindre la surface). Séquences accompagnés grâce à une sorte de montage parallèle, de plans montrant Sean Penn (dont on comprend vite qu'il est cet enfant devenu adulte) errant dans les bureaux modernes d'une de ces grandes villes à gratte-ciel américaine.

Tout ceci accompagné d'une voix off riche en phrases poétiques et en valeurs chrétiennes.

Le deuxième temps entreprend (rien de moins) de nous conter (sans parole) la naissance de l'univers du Big Bang jusqu’aux dinosaures en 45 minutes. Si cette séquence, accompagné d'une musique très religieuse est par moment belle, et surtout, est intéressante pour la comparer à la séquence de vie de famille qui suit (c'est tout l'enjeu du film), il est un peu déplaisant de voir qu'elle ressemble parfois plus à un reportage du CNRS sur l'espace ou à un documentaire d'ARTE (notamment pour le passage à la symbolique plutôt lourde à nouveau où un dinosaure (en image de synthèse pas très réussie) s'apprête à tuer et à manger un autre dinosaure blessé, mais ne fait rien finalement et retourne sur ses pas, comme victime d'empathie.

Le troisième temps par contre est tout à fait formidable et constitue le cœur du film. En s'obstinant le maximum d'éviter de mettre cette voix off moralisatrice assez insupportable de la première partie, Malick filme avec une apparente simplicité la vie de cette famille américaine banale, ni pauvre ni riche, du milieu des années 1950, tout en nous offrant une leçon de maître sur le naturalisme au cinéma. Car cette famille n'est jamais manichéenne : le père par exemple (Brad Pitt, encore une fois absolument fantastique dans ce rôle) est très autoritaire mais aime profondément ses enfants et ne se rend pas compte de la violence parfois de son comportement, car il sait aussi être très doux et aimant. Tandis que l'un des fils (dont le film fait le héros), victime du complexe d'œdipe est à la fois partagé entre la complète admiration pour son père, et sa volonté de le tuer.

Tout cela est montré avec un vrai réalisme si fort qui me pousse à dire que jamais on a parlé aussi justement d'une famille au cinéma.

Mais hélas, après cette longue et parfaite troisième partie, qui à elle seule fait que The Tree Of Life mérite cette Palme d'Or, viens une quatrième partie qui est une sorte de prolongement ultime (mais pas forcément nécessaire) de la première partie, une séquence symbolique de la mort où tous les personnages du présent comme du passé se retrouvent sur une plage, comme unis pour toujours au paradis, selon l'image d'Epinal de l'au-delà chrétien.

Car The Tree Of Life peut se voir ainsi : une réponse chrétienne au très nietzschéen 2001, l'Odyssée de l'Espace de Kubrick. Car l'un comme l'autre parle de la vie des hommes comparativement à la vie de l'univers, chacun donnant sa vision, selon ses croyances, de cette vie. De plus, dans 2001 comme dans The Tree Of Life, il y a une utilisation très grandiose de la musique, mais là où Kubrick utilisait des musiques profanes comme Ainsi Parlait Zarathoustra de Richard Strauss (qui renvoit bien sûr une fois de plus à Nietzche) ou encore Le Beau Danube Bleu de Johann Strauss fils, Malick utilise une série de musiques d'inspiration chrétienne. Mais hélas, Malick n'est pas Kubrick, et du point de vue de la mise en scène tout comme de l'écriture, il reste assez loin du Maître dont il avait voulu, à sa manière se rapprocher.

De plus, je pense que, comme disait justement Nietzsche de Pascal, c'est le trop fort caractère chrétien de son œuvre qui l'a un peu perdu.